물건을 보는 일은 나를 보는 일이다. 내 곁에 오래 자리잡은 물건에는 나의 체취, 나의 정한이 배어 있어 더러는 애틋하기도 하고 더러는 안쓰럽기도 하다. 물건들의 껍질 위에 두텁게 드리워진 나의 그림자들, 나의 과거들, 나의 생애들 — 내 몸에 배인, 물건들에 배인 다정다한多情多恨이여!

그 다정했던 물건들에서 두터운 정한의 음영들이 문득 걷히는 시절이 오면, 물건들이 단정한 자태를 드러내고, 광활한 공간에서 질박하게 빛난다. 단색조의 텅 빈 공간에 고요히 자리잡은 물건들은 한풍경 한풍경으로 스쳐 지나가고, 목록으로 나열되고, 이름이 잊혀지고, 이름을 부여했던 주인의 품을 떠나고, 생명으로 되돌아간다.

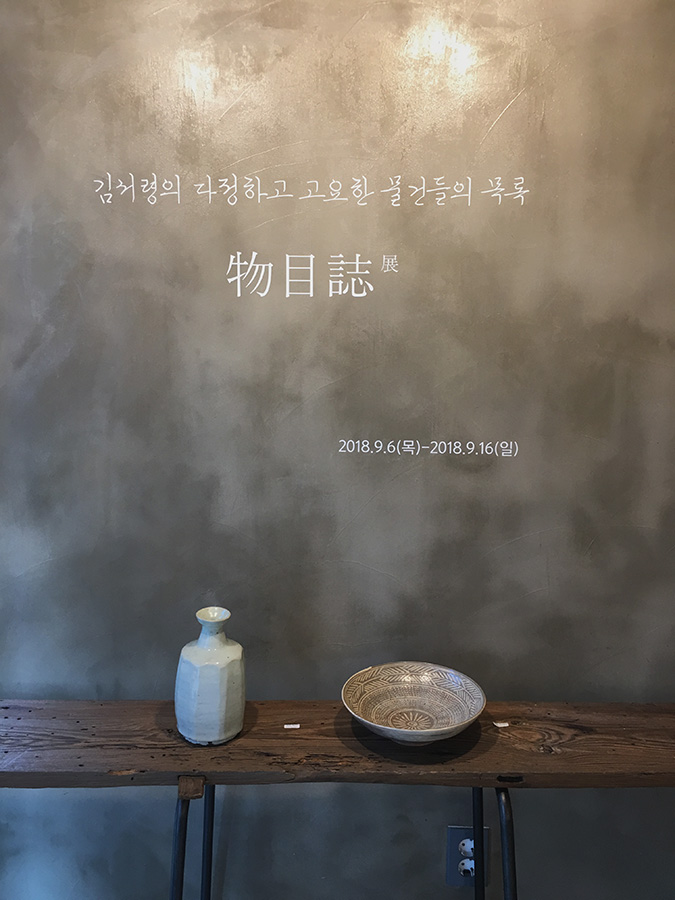

김서령 선생의 소장품을 떠나보내는 전시, “물목지전物目誌展”. 통인동 갤러리 우물에서.

“생명은 정하지 않으면 스스로 편안하나 마름질을 시작하면 이름이 생긴다. 이미 이름이 있거든 그침을 알아야 하며, 그침을 알아야 위태롭지 않다.”(民莫之命而自均安 始制有名 名亦旣有 夫亦將知止 知止所以不殆) 물건들을 떠나보낸 주인은 더 이상 이름과 존재를 부여잡지 않아 위태로움에 빠지지 않는다. 그는 목록들을 나열하며 마지막으로 이름을 불러보고, 더 이상 이름을 부르지 않는다. 그에 의해 불리지 않는 이름들, 물건들은 한껏 자유로와 한 생명으로 태어났던 시절로 회귀한다. “생명은 단순한데 그 단순이 중첩되어 그림자가 생기고 그 그림자가 다시 겹겹의 음영을 드리운다. 그래서 세상은 아득하고 덧없다.”(김서령, 「물건들의 목록」에서)

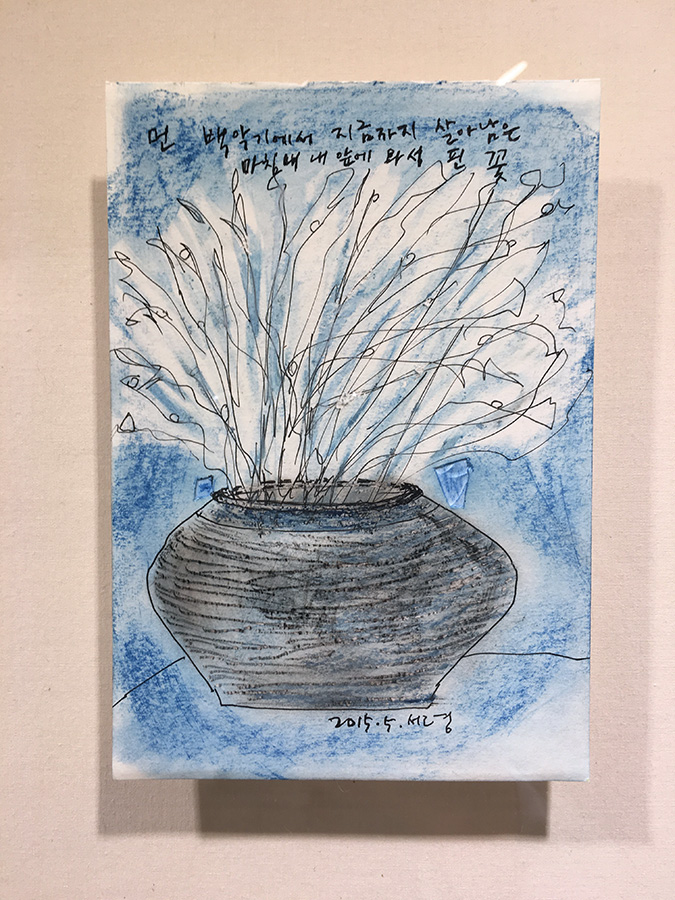

물건들이 떠난 이내 몸은 가볍다. 생명(民)을 부리지 않고 정하지 않는 마음, 이름과 언어를 그치고 물건들을 해방시킨 마음은 홀가분하다. 세상은 아득하고 덧없음을 알고 나니 원초공간에서 생명들이 꿈틀댄다. 이름과 언어와 존재라는 질병에 걸렸으나, 이제 그 질병을 투과하여 가고 싶은 곳으로 가고, 멈추고 싶은 곳에서 멈추고, 앉고 싶은 곳에서 앉고, 눕고 싶은 곳에서 광활하게 눕는다. “인간은 언어적 지성에 갇혀 비언어적 지성의 광활함을 잃어버렸다. 아무렇지도 않은 저 이파리들의 태연한 광활함이라니.”(「물건들의 목록」에서) 마침내 백악기의 꽃이 내 앞에서 피었다. 내 몸이 백악기의 꽃이었다.

김서령 作, “먼 백악기에서 지금까지 살아남은, 마침내 내 앞에 와서 핀 꽃”

이천오백년 전 어느 날 새벽 어스름, 인도의 어느 숲에서 자칼이 칼칼한 울음을 울었다. 옴에 걸린 그 자칼은 빈 동굴에서도 편치 않고 나무 아래에서도 편치 않고 노천에서도 편치 않았다. 그 자칼은 어디서나 불행과 비참에 빠져 그 울음을 울었다. 그러나 그와 대조적인 다른 한 마리 늙은 자칼이 있었으니, 그 울음소리는 붓다의 귓전을 때려 질병과 자유를 가진 몸을 세상에 알려주었다.

비구들이여, 그대들은 밤을 지나 새벽에 이르는 때에 자칼이 우는 소리를 들었는가? — 들었습니다, 대덕이시여.

비구들이여, 그 늙은 자칼은 옴이라는 질병에 걸렸는데도, 가고 싶은 곳으로 가고, 멈추고 싶은 곳에서 멈추고, 앉고 싶은 곳에 앉고, 눕고 싶은 곳에 눕는다. 차가운 바람이 부는데도 그렇다.

비구들이여, 석가의 후예라는 자가 있어 이와 같이 자기 존재의 상태를 겪을 수 있다면, 그것은 훌륭한 일이다.

— 「상윳타니카야」 제17.8경에서

그 늙은 자칼의 울음은 추운 날 질병에 걸린 자의 울음, 그러나 차가운 바람 속에서도 자유롭게 유행하는 자의 울음이다. 질병과 자유라는, 한몸뚱이로 얻기 어려운 존재상태에 도달했던 그 늙은 자칼은 몸의 울음으로써 석가의 후예들을 가르친 것이다.

생명으로 태어난 몸뚱이에 늙음과 질병과 죽음은 자연이다. 몸과 늙음과 질병과 죽음은 이름이며 목록이며 물건이며 존재이며 비참한 울음이며, 요컨대 나의 정한, 나의 소장품이다. 그것은 껍질이며 음영이며 눈길이며 체온이며 정취이며 벗들이다. 다정한 것들, 덧없는 것들, 언젠가는 고요해질 것들, 하여 몸과 물物은 동일하다. 나는 그 벗들, 정한들, 몸과 늙음과 질병과 죽음이라는 물건들, 그 이름들, 물목지物目誌를 늙은 자칼의 울음소리에 실어 보낸다. 신외무물身外無物에서 심외무물心外無物로 나아간다.

그대들은 밤을 지나 새벽에 이르는 때에 자칼이 우는 소리를 들었는가? 물목지物目誌, “김서령의 다정하고 고요한 물건들의 목록”, 물건들을 평등하고 가지런히 비쳐 내는 제물론齊物論. 세간의 모든 존재가 음영이 걷히고 목록화될 수 있다면, 그리하여 이 몸과 저 물物이 마침내 이름을 그치고 차가운 바람에 걸리는 바 없이 행주좌와할 수 있다면, 그것이 곧 장자가 말한 “제물齊物”이 아니고 무엇이랴!

“이름할 수 없는 것”에 이름 지으며 꿈 속에서 꿈을 더하였네요…

감사 합니다 ()()()

이덕호님 반갑습니다. 마침 한겨레21에서 김서령 선생님을 인터뷰한 기사가 나왔네요. “버리니 보이는 것들 그 인연 그 눈빛 그 순간”을 읽어보시면, 전시배경을 이해하시는 데 도움이 되리라 생각됩니다.

좋은 글 감사합니다…..

고싱가 님의 글을 읽고 기사를 살펴보다가, 지난달 김서령 선생님께서 돌아가셨다는 소식을 들었습니다. 왜 항상 좋은 분들을 부고 소식 후에만 접하게 되는지 후회하고 반성하였습니다. 선생님의 에세이 집을 보러 도서관에 다녀올 채비를 합니다.

김서령 선생님 영가를 모셨던 북한산 일선사에 아내와 함께 세 번 올라 극락왕생을 빌었습니다.

비옵나니 극락왕생 하시옵소서, 선생님과 못 다 나눈 얘기 아쉽지만, 마지막 가시는 길에 자칼의 울음소리를 함께 들은 인연, 감사를 드리오며 마음 깊이 간직하겠습니다.