들으려 하면 들리지 않는 산골물 소리

우리 시대의 청평사는 언제나 소양호와 함께 기억되겠지만 청평사의 역사는 그렇지 않아 산과 계곡, 강물과 함께 기억되어야 한다. 그중에서도 청평사의 역사를 면면히 적시고 있는 계곡이 그대로 살아 있다는 것은 다행한 일이라 하겠다. 답사 전날 내린 비는 산과 들과 대지를 풍요롭게 적셨고, 청평사 산골물은 산과 계곡을 흔들며 쏴아 쏴아 무정설법을 토하고 있다. 너무 크지도 않고 너무 멀지도 않게 산사로 오르는 길과 이웃하여 흐르는 계곡물은 조붓하고 맑고 차갑다. 어디에서 흘러오는가, 이 치열한 설법, 이 맑은 물 이 맑은 소리!

감각이라는 찌꺼기, 생각이라는 찌꺼기, 마음이라는 찌꺼기를 깨끗이 쓸고 흘러가는 이 물소리가 청평사를 답사하는 내내 벗이 되어 검객이 되어 따라다니더라. 시원하다. 골짜기가 시원하고 나무들이 시원하고 숲이 시원하고 산이 시원하고 온 천지가 모두 다 시원하다. 천지를 흔드는 이 쇄락한 물소리를 벗으로 삼아 은거했던 기라성같은 인물들을 새삼 우러르지 않을 수 없다. 희이자 이자현, 나옹혜근, 허응당 보우. 대학시절에 청평사를 서너 차례 방문했건만 나는 그분들을 몰랐으며, 따라서 청평사를 알지도 못했고 보지도 못했고 듣지도 못했다. 이제 나이 마흔이 넘어서야 비로소 그분들의 세계를 조금이나마 엿볼 수 있는 시절인연이 되고보니, 젊은날의 즐거움과 방황이 어찌 그리 민망하고 치졸한 일이었던가를 알게 된다. 몹시 부끄럽다. 결국 부끄러움과 함께 성장하고 부끄러움과 함께 배워가는 것이 곧 인생인 것인가.

희이자(希夷子) 이자현. 도덕경 제14장의 “그것을 보려 하면 보이지 않으므로 夷라 하고, 그것을 들으려 하면 들리지 않으므로 希라 하며, 그것을 붙들려 하면 얻지 못하므로 微라 한다”는 구절에서 유래한 그의 호부터가 심상치 않다. 우리가 살아오는 동안 배우기로는, 노력하고 애쓰면 못 이룰 것이 없다. 그러나 “희이자”라는 호는 그러한 노력 자체가 곧 그르치는 것이라고 말한다. 그의 호는 뭇 세간의 거대한 흐름을 뒤집는 크나큰 뜻을 품고 있다. 보려 한즉 그르치고 들으려 한즉 그르치고 얻으려 한즉 그르친다. 희이자는 애쓰기를 그치고 쉬라고 가르친다. 그는 한 암자를 두고 식암(息庵)이라 명명했다.

무릇 구도의 길과 구도자의 언어는 이렇듯 미묘한 법이어서 일반적인 감각으로는 한 발자국도 뒤따라갈 수 없다. 그러므로 희이자의 흔적이 어려 있는 청평사의 골골마다 구태의연한 수법으로 접근해서는 안된다. 그저 희이자처럼 소쇄한 물소리를 들을 수 있기를 바랄 뿐, 욕망과 고통으로 점철된 현대인의 감수성과 관념으로 더럽혀서는 안된다. 그러나, 그 누가 있어 청평사 계곡의 물소리를 희이자처럼 들을 수 있을 것인가. 그는 듣지 않음으로써 들었고 보지 않음으로써 보았으되, 우리는 들으려 함으로써 도리어 듣지 못하고 보려 함으로써 도리어 보지 못하고 있는데 . . .

청평사 계곡물이 때로 폭포가 되어 흐르고 있다. 이 맑은 물소리는 어디에서 오는가?

희의자와 벗하며 청평사의 실비단 같은 계곡을 따라 길을 오르면, 계곡과 폭포와 산골물이 쏟아내는 소리의 향연, 명료한 감각의 향연을 누리게 된다. 청각은 모든 감각들 중에서 가장 맑고 총명하다. 눈으로 보이는 것은 엄폐물에 막히면 보이지 않으며, 손으로 접촉하는 것은 떨어져 있으면 만질 수 없다. 그러나 소리만큼은 그런 장벽들이 있어도 들린다. 소리는 다른 감각들의 장벽들을 넘어선다. 소리가 들리면 관념들은 저절로 사라진다. 소리에 관념을 입히려고 하여도, 소리에 성공적으로 관념을 입힌 듯 보여도, 결국 관념은 무산되고 만다. 음악이 가장 직접적인 예술이면서 동시에 가장 덜 관념적인 예술인 까닭도 바로 청각의 총명함 때문일 것이다.

아마도 우리는 관념이나 시각보다는 청각을 통하여 가장 빠르게 감각의 뿌리로 되돌아갈 수 있을 것이다. 감각의 뿌리로 되돌아가서 “소리를 듣는 놈을 돌이켜 듣는 것”(反聞聞自性)은 불교의 전통에서 하나의 수행법으로 전래되고 있다. 이것을 이근원통(耳根圓通)이라고 하는 바, 듣는 감각의 뿌리로 돌아가 청각의 허구성을 여실히 보게 된다면 곧 여타 감각의 허구성을 깨닫게 될 것이며, 마침내 모든 감각의 굴레로부터 결정적으로 벗어날 수 있게 된다. 이근(耳根) 하나로 두루 통함으로써 모든 감각의 뿌리를 확인하고 다시는 감각들의 노예가 되는 일이 없게 되는 것이다. 이러한 수행법은 «능엄경» 제6권에 나온다. 다름아닌 희이자가 사랑했던 경전 «능엄경» — 이 간단한 정보에서 우리는 이렇듯 풍요로운 세계를 엿볼 수 있다. 그러므로 부지런히 공부하고 배울 일이다.

모든 감각은 허구이므로, 그 감각으로 보려고 하면 도리어 보이지 않으며, 그 감각으로 들으려 하면 도리어 들리지 않으며, 그 감각으로 붙들려 하면 도리어 잃어버리고 만다. 애쓰면 애쓸수록 도리어 허구성만 쌓여가고, “그것”은 점점 더 멀어져간다. 자신의 감각, 자신이 만든 허구성에 속지 않으려면, 감각의 허구성을 여실히 보아야 한다. 그중에서도 청각은 감각의 허구성을 깨달을 수 있는 가장 빠른 지름길이다. 반면에, 생각과 관념은 그 스스로가 감각이 아니라고 주장함으로써 스스로의 허구성을 가장 강력하게 부인하는 감각이다. 서양철학사는 언제나 이성을 감각에서 분리시켜 비감각적인 것으로 정의하였으나, 그것은 하나의 신화이다. 그런데도 그 신화를 맹신하는 역사가 현재까지 이어지고 있다는 사실은, 그만큼 인간의 이성·생각·관념 등이 그 스스로의 허구성이 폭로되는 것을 두려워하여 강력하게 저항하고 있다는 증거이다. 그것들은 진정 강한 허구들, 관습적인 허구들이다. 그래서 선문에서는 가장 강력한 적을 염두에 두고, “이 문 안으로 들어서는 자, 알음알이를 내지 말라”고 가르친다.

온 천지가 다 낱낱이 눈이거늘

우리나라에서 현존하는 가장 오래된 것으로 꼽히는 청평사 들머리의 연못은 희이자 이자현이 축조한 것으로 전한다. 그 이름은 영지(影池), 그림자 연못. 못에 비친 산 그림자는 허구적이다. 마찬가지로, 감각들의 뿌리를 확인하게 되면 눈에 들어오는 산도 결국 허구적이다. 어느 때부터 “영지”라는 이름으로 불렸는지는 모르겠으나, 이 이름은 감각들의 허구성에 대한 깊은 관조의 결과물이다. 청평사 영지에 나무들의 그림자가 비치고 있다. 실은 나무들 자체도 감각의 그림자인 것이니, 이는 그림자의 그림자이다. 무엇이 생시이며 무엇이 꿈인가. 우리의 존재는 꿈의 연속, 그림자의 연속에 불과하다.

그는 계곡 바로 곁에 못을 만들어 계곡물을 그대로 끌어다 썼다. 그의 영지에 서서 그림자에 불과한 인간 감각들의 허구성을 음미하노라면, 계곡물 흐르는 소리가 명료하게 들린다. 감각의 뿌리를 건드리는 소리와 감각의 허구성을 보여주는 그림자가 관조자를 뒤흔드는 것이다. 바람이 불자 연못에 파문이 일고, 관조자는 그 흔들림을 타고 흐른다. 모든 것은 흐르고, 소리는 치열하게 설법한다. 감각들의 허구성을 여실히 보았던 희이자 이자현도 곁에서 함께 흐르는 듯하다.

영지에 비친 나무들의 그림자. 실은 나무들 자체도 감각의 그림자인 것이니, 이는 그림자의 그림자이다. 무엇이 생시이며 무엇이 꿈인가. 우리의 존재는 꿈의 연속, 그림자의 연속에 불과하다.

이렇듯 희이자는 그 스스로의 안목을 청평사 곳곳에 비장하고 있다. 문성암(聞性庵)이라는 암자명은 또 어떤가. 그는 물소리를 따라 올라가며 허구적인 감각들을 흩어버리고 맑음이 되어 고요함이 되어 돌과 나무와 산과 계곡을 대했고, 그 결과 경운산 전역이 곧 도량이 되었다. 청평사는 그 큰 도량의 일부에 불과하다. 과연 그는 온 천지가 모두 다 낱낱이 눈임을 알았던 것이다. 이자현이 개오한 인연은 온 천지를 법신으로 삼으라는 «설봉어록»의 한 구절이었다.

한 스님이 서산스님에게 가서 조사께서 서쪽에서 오신 뜻을 묻자, 서산스님은 다만 불자를 들어보였다. 그러자 그 스님은 이를 긍정치 않고 길을 떠나 설봉스님에게 이르렀다. 그 스님은 서산스님과의 일을 말하며 서산스님이 불법이 밝지 않다고 말했다. 그러자 설봉스님은 길가에 있는 나무와 숲, 집과 사람들, 연못과 대지 등을 긍정하느냐고 묻는다. 그 스님이 긍정한다고 말하자, 설봉스님은 그런 것들을 모두 긍정하면서 어찌하여 불자를 들어올린 일만은 긍정하지 않느냐고 물었다. 마침내 그 스님은 잘못을 고백하고 설봉스님에게 자비를 베풀어 주시기를 청했다. 그때 설봉스님이 말했다:

온 천지가 다 낱낱이 눈이거늘 너는 어느 곳에 쭈그리고 앉아 있느냐.

盡乾坤是箇眼。汝向什麼處蹲坐。

그러자 그 스님은 말이 없었다. 희이자 이자현의 행장을 기록한 <진락공중수청평산문수원기>(眞樂公重修淸平山文殊院記)에는 바로 이 구절이 인용되어 있는 바, 내용은 이렇다:

그 스스로 이르기를, “일찍이 «설봉어록»에서 온 천지가 다 낱낱이 눈이거늘 너는 어느 곳에 쭈그리고 앉아 있느냐는 구절을 읽었다. 거기에서 언하에 스스로 활연히 깨달았다. 그 이후로는 불조의 언교에 다시는 의심스럽거나 막히는 데가 없었다”고 했다.

自稱甞讀雪峯語錄云。盡乾坤是箇眼。汝向甚處蹲坐。於此言下豁然自悟。從此以後。於佛祖言敎。更無疑滯。

설봉스님은 학인들이 불법의 뜻을 묻는 족족 방망이를 휘둘렀던 덕산스님의 제자로서, 사형으로는 암두스님이 있다. «무문관» 48칙 중 험준하기로 유명한 덕산탁발화 공안에서, 밥 때가 늦어지자 손수 발우를 들고 법당으로 내려온 스승 덕산스님에게 “아직 종도 치지 않고 북도 두드리지 않았는데 이 늙은이가 발우를 들고 어디로 가는가?”하고 면박을 준 인물로 등장하기도 한다. 특히 설봉스님이 깨달은 기연은 일반적인 안목으로 보아도 감동적이다. 사형 암두스님과 함께 덕산 회하를 떠나 길을 가던 설봉스님은 예주의 오산진에서 눈으로 길이 막혔다. 이에 오산진에서 며칠을 묵게 되었는데, 이미 일대사를 마쳤던 암두스님은 매일 잠만 자고, 가슴에 답답한 것이 남아 있었던 설봉스님은 늘 우뚝 앉아 좌선만 했다.

설봉스님이 사형에게 노상 잠만 잔다고 투정을 부리자 사형은 도리어 설봉스님을 질타하고는 이제까지 본 바를 모두 말해보라고 한다. 이에 설봉스님이 수행과정에서 경험한 바를 하나하나 말하지만 암두스님은 이를 모두 물리치고 마지막으로 말한다:

암두스님이 이르기를, “언젠가 그대가 큰 가르침을 펴려 한다면 하나하나가 자기 가슴에서 흘러나와야 하오. 그러면 뒷날 아(我)와 더불어 하늘을 뒤덮고 땅을 뒤덮을 것이오.” 했다. 설봉스님은 언하에 대오하였다.

頭曰。佗後若欲播揚大教。一一從自己胸襟流出。將來與我盇天盇地去。師於言下大悟。

— «설봉어록»에서

“모든 것이 자기 가슴에서 흘러나와야 한다” — 인간의 다른 모든 길은 스스로를 속일 수 있고 남을 속일 수 있으나, 구도의 길만큼은 그것이 불가능하다. 아니, 인간의 감각 자체가 모두 허구이므로, 스스로가 스스로의 허구에 속고 있다. 구도의 길은 그 끝없는 허구의 순환을 끊자는 것이다. 찰나찰나 일어났다 사라지는 스스로의 생각과 감각에 끊임없이 끌려가며 생사를 윤회하는 운명을 결정코 벗어나야 하는 것이다.

“가슴에서 흘러나오는 것”은 감각의 복합체인 “나”의 허구성을 여실히 보아 그 허구성을 온전히 흩어버린 이후의 일이다. 아무리 논리적으로 구성하고 아무리 탁월한 문구로 장식한들 관념과 생각과 감각에서 비롯한 것은 모두 위선의 언어, 위장의 언어, 허구의 언어일 뿐 가슴에서 흘러나오는 것이 아니다. 희이자 이자현이 활연히 깨달았다고 말한 것도 바로 그와 같은 것이니, 청평사 계곡물 소리는 그 어떤 허구적인 감각으로도 채색되지 않은 깨끗하고 정직한 언어가 되어야 한다. 듣는 자가 없을 때 들리는 소리, 보는 자가 없을 때 보이는 소리가 되어야 한다.

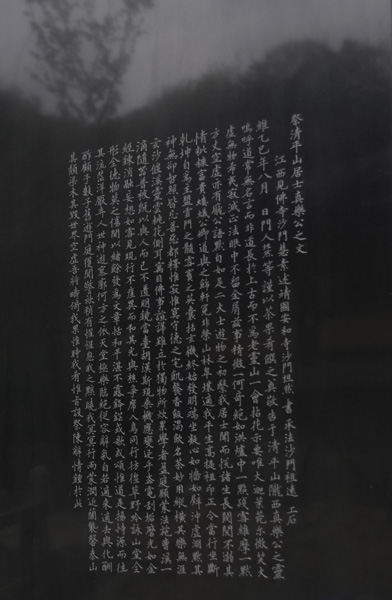

그 소리, 들리는가? 들으려 하면 들리지 않을 것이요, 보려 하면 보이지 않을 것이다. 희이자는 머리를 깎지 아니한 거사 신분이었음에도 불구하고 그 난맥을 풀었던 인물이니, 우리는 청평사 회전문을 들기 전 <진락공중수청평산문수원기> 비문 앞에서 산과 계곡을 우렁차게 뒤흔드는 산골물 소리를 들으며 은자의 고귀한 생을 돌아보지 않으면 안된다.

회전문을 지나 향 한 조각을 사르고

최근 복원된 청평산문수원기 비문의 음기. 비면에 나무 그림자와 산영이 어리비치고 있다.

청평산문수원기 비문의 글씨는 한없이 맑다. 권력을 가까이 한 유생의 글씨들이 끝내 기교를 버리지 못하고 과시하는 맛을 떨치지 못한 경우가 많은 반면, 불가의 수행자들이 쓴 글씨는 기교와 과시를 벗어난 맑은 기운이 느껴진다. 비문은 신라·고려시대를 통틀어 신품사현으로 꼽히는 탄연의 글씨로 새겨져 있다. 탄연은 또한 희이자의 제자이기도 하였으니, 스승과 제자가 모두 참 맑은 성품이었던가 보다. 많은 이들은 이 글씨를 허투로 보고 지나치겠지만, 은자의 생과 그 제자의 맑은 기품이 천년 세월을 건너 생생하게 전래되고 있는 고결한 현장인 만큼 새삼 옷깃을 여미지 않을 수 없다. 빛나는 맑음을 보면서 쇄락한 소리를 들으면서 비문 앞에서 마음을 씻는다.

산 그림자가 비친 비석 앞에 서서 비문을 찬찬히 살피니, “온 천지가 다 낱낱이 눈이거늘 너는 어느 곳에 쭈그리고 앉아 있느냐”(盡乾坤是箇眼 汝向甚處蹲坐)는 글귀가 보인다. 희이자의 빛나는 성취가 이 글귀에 숨어 있고, 더없이 맑은 글씨가 그 성취를 기리고 있다. 천년 전 한 인간의 성취를 천년 뒤 한 후세인이 우러르며 감회에 젖는다. 외롭지 않을진저, 고귀한 생은 수백 년의 세월 동안 잊혀진다하더라도 아쉬워하거나 서러워하지 않을 것이니!

비문의 맑은 기운에 온전히 젖어들어 발걸음을 옮기면 회전문이다. 영혼은 찰나찰나 뭉쳤다 흩어지는 감각의 복합체에 불과하므로, 영혼 자체가 하나의 운동이며 하나의 회전이다. 공주와 청년과 뱀이 회전하고, 사랑과 증오와 아픔과 고통이 회전하고, 삶과 죽음이 회전한다. 감각이 회전하고 감각에 불과한 생각이 회전하고, 동어반복이지만, 그러므로 영혼이 회전한다. 청평사 회전문과 관련한 전설에서 뱀이 회전문을 넘어서지 못하는 것은, 사찰의 도량이 감각들의 회전, 영혼의 운동을 금하고 있기 때문이다. 회전하는 감각들은 회전문을 넘지 못하므로, 사랑과 영혼은 회전문을 넘지 못한다. 회전문은 회전의 종착역이다. 오직 감각들의 회전을 벗어나려는 구도자와 행자만이 이 문을 넘어설 자격이 있다.

회전문의 편액을 바라본다. 지금은 사라지고 말았지만 허응당 보우스님이 썼다고 전하는 경운산만수성청평선사(慶雲山萬壽聖淸平禪寺) 편액을 그려본다. 웅혼하기 짝이 없으며, 힘차게 흘러내리되 거친 맛이 전혀 없다. 마치 모든 감각들의 회전을 멈추게 하고 산을 뽑을 듯한 기세로 힘차게 우뚝 선 듯하다. 보우스님의 생애는 너무나 아픈 역사의 일인지라 차마 언급하기 어렵다. 옛것에 관심이 많았던 나는 몇년 전에 보우스님의 생애와 관련한 자료들을 읽으면서 소위 유교에 대하여 전면적으로 재고하게 되었다. 이제는 그런 과거 일들일랑 뒤로 물리고 이것저것 관심 가질 필요 없이 그저 맑은 생애를 추구했던 구도자들에게만 관심을 가지리라.

허응당 보우스님이 썼다고 전하는 회전문 편액. 힘차게 우뚝 섰다.

회전문을 지나면 마침내 청평사 경내가 된다. 우리는 온 천지가 다 낱낱이 눈임을 알았던 인물들 덕분에 경내에 들기 전에 이미 경내에 들어온 것이었다. 부처님오신날이 가까운지라 경내는 연등으로 뒤덮혀 있고 뭔가 어수선한 감이 없잖아 있지만, 그래도 이곳은 고려시대의 대표적 선지식인 나옹선사가 머물렀던 곳이다. 나옹혜근 스님은 이곳 청평사에서 3년 남짓 머무른 바 있다. 이곳에 은거할 때, 마침 나옹스님의 스승이었던 지공화상이 입적했고 지공화상이 맡긴 가사 한 벌과 편지 한 통이 청평사로 전해졌다.

«나옹록»을 보면 <지공화상 돌아가신 날에>라는 어록이 있는 바, 이는 겨울날 청평사에서 받아지닌 스승의 가사를 수하고 향을 사른 뒤 두루 설법한 내용이다. 나옹스님은 영지 근처의 복희암에 머물렀다는 기록이 전하나 스승의 가사를 수한 그날만큼은 위의 단정하게 이곳 큰절로 올라 설법했을 것이다. 지공스님은, 나옹스님이 깨달음을 얻은 뒤 중국으로 가서 법을 묻고자 뵈었던 인도 출신의 선지식이었다. 나옹스님의 행장을 볼 것 같으면, “천검(千劍)을 뽑아들고 불조를 베는 분”, “날마다 천검을 쓰는 분”으로 소개되고 있다. 나옹스님이 그 지공스님을 만나 올린 게송 한 편은 이렇다.

산과 물과 대지가 눈 앞의 꽃이요

삼라만상 또한 그러하구나

자성(自性)이 본디 청정한 줄 비로소 알았나니

티끌마다 세계마다 모두 법왕의 몸이로다山河大地眼前花。萬像森羅亦復然。

自性方知元淸淨。塵塵刹刹法王身。

티끌마다 법왕의 몸이요 티끌마다 눈동자요 티끌마다 선불장(選佛場)인 것을! 나옹스님의 게송을 삼가 대하다보면, 산이며 물이며 대지며 꽃이며 나무며 모두 그대로 온몸이요 띠끌띠끌이 모두 그대로 온몸이었던 기라성같은 인물들의 세계가 웅대하게 펼쳐진다. 일반인들로서는 필생에 한 번 만나기도 힘든 인물들이 그렇게 서로 함께 만난 것이니, 그 만남은 얼마나 귀한 것인가. 지공화상은 수년 간의 고준한 만남 끝에 나옹스님과 작별할 때 법의 한 벌과 불자 하나와 산스크리트어로 쓴 편지 한 통을 주고 말한다: “종지를 밝힌 법왕에게 천검을 주노라.”

천검을 주고받으며 작별한 뒤 십여 년이 지나 스승은 입적하고, 그 스승의 가사가 중국에서부터 춘천 청평사까지 건너온 것이다. 그리고 스승의 가사를 수한 나옹스님이 청평사의 어느 전각에서 향을 사른 것이다. 그는 스승을 이렇게 회억한다:

푸른 두 눈 뚫린 두 귀

오랑캐 수염에 얼굴은 검어라

그저 이렇게 오셨다가 이렇게 가셨을 뿐

기묘한 모습이나 신통을 나타내지 않으셨어라.碧雙瞳穿兩耳。髭須胡兮面皮黑。

但恁麽來恁麽去。不露奇相及神通。

스승은 푸른 두 눈, 뚫린 두 귀, 인도인의 수염에 검은 얼굴이었다. 인도인의 전형적인 얼굴이지만, 두 눈, 두 귀, 수염, 얼굴은 일반인도 갖추고 있는 것으로 특별할 게 없다. 그렇게 이 세상에 태어났다 그렇게 이 세상을 떠난 분으로, 기묘한 모습도 없고 신통을 부린 일도 없다. 다만 다른 것이 있다면, 두 눈, 두 귀로 들어오는 모든 감각을 타파함으로써 어디든 걸림없이 날마다 천검을 쓸 수 있었던 검객 중의 검객이었던 것이다. 그분께 무엇을 올릴 것인가? “불효자는 가진 물건 없사오니/ 차 한 잔, 향 한 조각 바치나이다.” — 나옹스님은 이곳 청평사에서 차 한 잔, 향 한 조각으로 그 높은 스승을 기렸다. 청평사는 이 차와 이 향 하나만으로도 역사에 길이길이 기억되어야 한다. 비록 그 때의 전각들은 모두 불에 타버렸다해도 그 터만은 옛과 다름이 없으니, 청평사를 소요하는 이는 그 차와 그 향을 그리며 온몸으로 걸어야 한다.

밝은 달, 맑은 바람, 시냇물 소리

희이자 이자현의 각자로 추정되는 청평식암(淸平息庵) 중 “息”자와 “庵”자 탁본(«大東金石書»).

청평사 왼쪽 계곡을 따라 계속 오르면 선동(仙洞) 구역과 견성암 구역에 닿는다. 이 구역들은 이자현이 즐겨찾던 경승지이자 수행처였던 바, 견성암에서 선정에 들어 이레만에 나오기도 하고 식암에 묵묵히 들어앉아 몇달 동안 나오지 않기도 했다는 기록이 전한다. 특히 식암 터의 석벽에는 이자현의 글씨로 추정되는 청평식암(淸平息庵) 각자가 남아 있어, “단정히 앉아 마음을 움직이지 않고 장벽과 같이 했으며”(端坐凝心如牆如壁), “지혜와 비춤을 모두 잊고 선과 악을 모두 놓아버렸던”(智照皆忘善惡都釋) 선객의 풍모를 엿볼 수 있다. 과연, 청평식암의 글씨는 대우(大愚)의 기운이 감돌고 있다. 그런데도 이와 같은 정신적 절승지들과 대교약졸(大巧若拙)의 글씨를 수백 미터 앞에 두고 발걸음을 돌리자니 여간 섭섭하지 않다. 단체답사의 일원으로 청평사를 답사한 탓이니 언젠가 따로 시간을 내어 홀로 산을 오르리라.

식암은 희이자 이자현, 나옹혜근, 허응당 보우가 모두 올랐던 곳이다. 이자현은 식암을 짓고 명명했으며, 나옹스님과 보우스님은 식암과 관련한 시를 남겼다. 보우스님은 식암이 구름 깊은 곳, 그윽한 곳에 자리잡아 승려나 속인이나 들르는 일이 드물었다고 적고 있다. 그는 “일없이 적막하게 앉아 고요함을 관하였다.” 그러나 무엇보다도 나옹스님의 게송이 절창 중의 절창이어서 식암은 나옹스님과 더불어 최고의 정신적 풍경을 얻게 된다.

만 가지 인연이 쓸려가고 자취가 남아 있지 않거니

한 방이 고요하고 고요하여 같음과 다름이 끊어졌노라

이로부터 티끌티끌이 흩어져 사라져버리고

여섯 창은 밝은 달, 맑은 바람이 어우러지네萬緣掃盡不留縱。一室廖廖絶異同。

從此塵塵消散去。六窓明月與淸風。— 나옹혜근, <息菴> 전문

자취 하나 없이 티끌 하나 없이 고요하고 고요한 일실(一室) 식암. 이 암자에는 회전하는 감각들이 들어오지 못한다. 안이비설신의(눈·귀·코·혀·몸·생각)라는 여섯 감각이 드나드는 통로, 즉 “여섯 창”은 더 이상 감각들의 통로가 되지 않는다. 감각들이 만들어내는 만 가지 생각, 만 가지 영혼, 만 가지 망상, 만 가지 인연들이 자취 없이 쓸려가버렸기 때문이다. 일체의 감각, 일체의 인연이 쓸려갔으므로 선과 악, 옳고 그름, 같음과 다름 따위의 분별들이 사라지고 오직 고요함만 남는다. 모든 가치가 무너지고 새로운 창조만 남는다.

이제 감각이나 생각에 의해 더럽혀지는 바 없이 맑고 깨끗하여 티끌 하나 없다. 그리하여 “여섯 창”은 곧 밝은 달, 맑은 바람이 어우러지는 통로가 된다. 창과 달, 창과 바람 사이에는 그 어떤 감각, 그 어떤 생각도 끼어들지 못한다. 하여 달은 밝고 바람은 맑다. 이것이 진정한 쉼이고 이것이 진정한 창조이다. 그렇다면 진정한 쉼터, 식암에 머물렀던 위인들은 어떤 삶을 살았을 것인가?

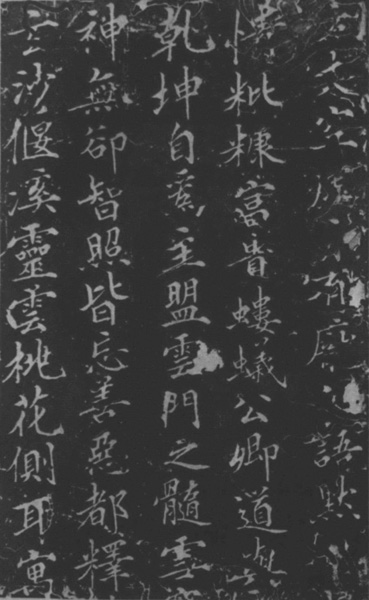

청평산문수원기 비문 음기 일부의 탁본(«大東金石書»). 끝줄에 “玄沙偃溪靈雲桃花側耳寓目”의 글귀가 보인다.

청평산문수원기 비음(碑陰)은 대각국사 의천의 제자 혜소가 지은 제문(祭文)이 새겨져 있으며, 비양(碑陽)과 마찬가지로 탄연이 글씨를 썼다. 탄연의 글씨는 두말할 나위 없이 신품이거니와 혜소의 글 역시 선기가 넘치는 예리한 글로 진락공 이자현을 기리고 있다. 앞서 인용한 “단정히 앉아 마음을 움직이지 않고 장벽과 같이 했다”는 구절이나 “지혜와 비춤을 모두 잊고 선과 악을 모두 놓아버렸다”는 구절 역시 비문 음기의 내용에서 나온 것이다. 다음 구절도 역시 마찬가지이다.

현사의 시냇물을 귀기울여 듣고 영운의 복사꽃을 눈여겨보았다.

玄沙偃溪。靈雲桃花。側耳寓目。

“학인이 총림에 갓 들어온 참이니 스님께서는 뭔가 들어가는 길을 가리켜 주십시오”라고 묻자, 현사스님은 “시냇물 흐르는 소리가 들리지 않느냐?”고 되물었다. 학인이 들린다고 답하자, 현사스님은 “그곳이 네가 들어갈 곳”이라고 답했다. 이것이 현사의 시냇물인 바, 감각의 필터를 거치지 않고 직접 들리는 소리, 맑은 소리, 깨끗한 소리, 들으려 한즉 들으려는 의지가 끼어들어 들리지 않는 소리, “바로 곁에서 듣는”(側耳) 소리이다. 영운스님이 복사꽃을 보고 깨달았다는 일화에서 유래한 영운의 복사꽃도 이와 같은 것으로 감각과 관념이 끼어들지 않고 직접 보이는 꽃, “바로 붙어서 보는”(寓目) 꽃이다. 따라서, “현사의 시냇물을 귀기울여 듣고 영운의 복사꽃을 눈여겨보았다”는 번역문은,

현사의 시냇물을 바로 곁에서 듣고 영운의 복사꽃을 바로 붙어서 보았다

는 문장으로 고쳐야 한다. 선객들의 문장은 이토록 정밀한 것이어서 어느 글자 하나 쉽게 다룰 수 없다. 그들은 섬세하고 고준하다. 그들과 외물 사이에는 어떤 간격도 없어 외물에 순일무잡하게 응할 뿐이다. “배 고프면 향반(香飯)을 들고 목 마르면 차를 마신다.”(청평산문수원기 비문 음기) “배 고프면 먹고 목 마르면 마시고 노곤하면 잔다.”(나옹, <住淸平山偶題>)

비문 음기는 이자현을 기린 제문이지만 결국 그 내용은 크게 쉬는 곳에 이르렀던 이들 모두에 해당되는 것이다. 그들은 “마치 햇살에 눈이 녹듯 망상이 녹아 없어졌으며, 행동이 모나지 않고 도리어 그 빛을 감추어 땔나무와 자리를 다투었으며, 새의 무리에 들어 동행하고 풀밭을 돌아다녔으며, 산당에 들어 시를 읊었다.”(消融妄想如雪見晛行不崖異而和其光與樵爭席入鳥同行彷徨草野吟詠山堂) 인간의 감각적 허구를 버림으로써 드넓은 정신세계에서 노닐었으니, 그들의 발걸음, 그들의 시는 곧 낱낱이 가슴에서 흘러나오는 노래가 아닐 수 없다.

그들의 시, 그들의 노래는 빛을 감추고 산과 계곡에 스며들어 있으니, 그들의 자취, 그들의 존재는 한 줄기 물소리와 다르지 않으며, 한 그루 나무와 다르지 않으며, 한 송이 꽃과 다르지 않으며, 한 마리 새와 다르지 않으며, 한 포기 풀과 다르지 않다. 누가 그같은 것들을, 아니 그분들을 귀하게 여길 수 있을 것인가? 오직 바로 곁에서 물소리를 들을 수 있는 자들, 오직 바로 붙어서 꽃잎을 볼 수 있는 자들 뿐이다. 인생의 심오함은 바로 이와 같아서 보는 자만 볼 뿐이요, 모르는 자는 모를 뿐이다. 그러므로 무소의 뿔처럼 혼자서 가라. 감각의 회전과 영혼의 운동을 티끌처럼 흩으며, 바람을 가르듯이, 혼자서 가라. 청평사 식암의 주인들도 한결같이 그리했느니 . . .